メルトダウンから5年。廃炉作業が続けられている東京電力福島第一原子力発電所は、刻々と姿を変えている。

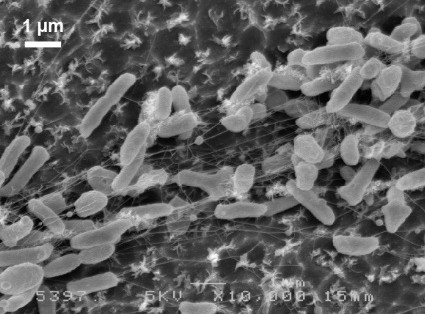

福島第一原発は広い。敷地面積は350万平方キロメートルと、江戸城内郭に迫る。水素爆発を起こした1号機から、構内の入帯域管理区域付近までの距離は約1キロ。大手門から半蔵門までの距離に相当する。

![fukushima nuclear 2016]()

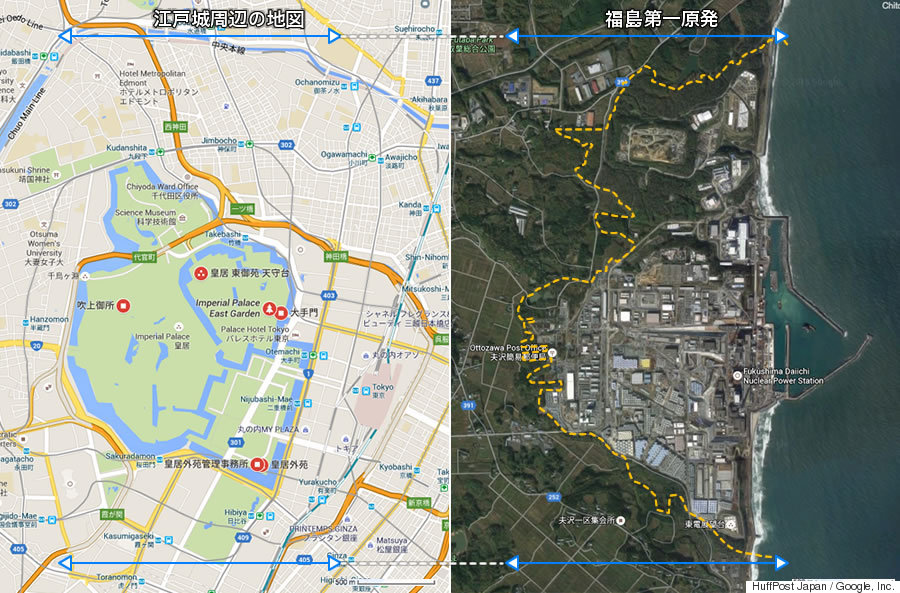

構内は場所によって放射線量が大きく異なる。入帯域管理区域付近では毎時0.706マイクロシーベルト(μSv)なのに対し、3号機付近の屋外では毎時1500μSv。約1500倍の差になる。(いずれも2016年2月10日午後5時)

事故直後は、敷地境界付近で毎時1015.1μSv(2011年3月12日午後3時29分)、3号機建屋付近で毎時13万μSv(2011年3月23日)だった。

![fukushima]()

福島第一原発で働く人のために、作業に従事する企業が合同で開設したホームページ「1 FOR ALL JAPAN」より

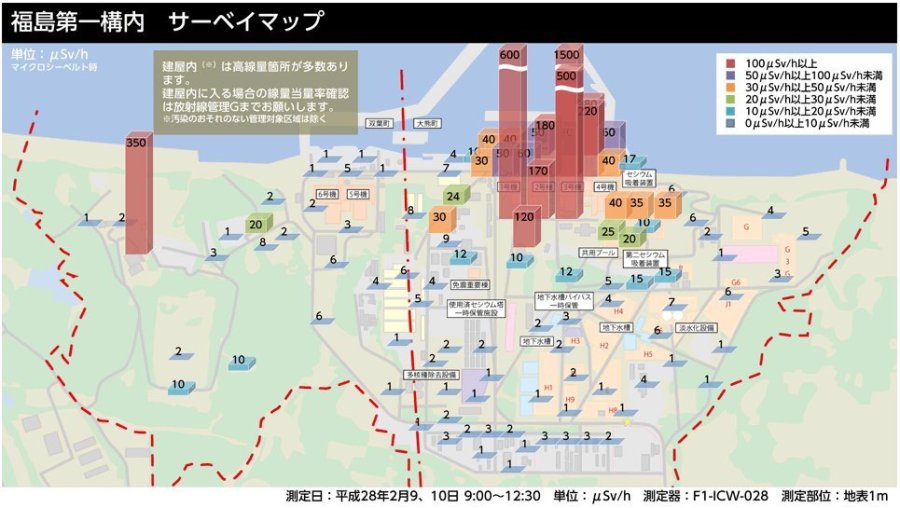

福島第一原発付近は、未だ居住が許されていない地域もあり、作業員らは少し離れた楢葉町、広野町、いわき市、南相馬市などから車で通う。ただし、駐車スペースが限られるなどの理由で、福島第一原発に直接、自家用車で通勤できる人は限られており、原則、約20キロ南のスポーツ施設「Jヴィレッジ」から約45分かけて「専用バス」で通う。

![避難指示区域の概念図 / 東京駅近辺の地図]()

事故当時、原発から半径20キロの立ち入りが厳しく制限された。国や東電は、20キロのちょうど境界にあったJヴィレッジを前線基地に指定。Jヴィレッジを経由しなければ福島第一原発に入れないように、周辺道路を封鎖した。東京駅を起点にすると、横浜市鶴見区付近に、唯一の「関所」が設けられたことになる。

この名残で、現在もJヴィレッジから福島第一原発に向かう専用バスが出る。周辺は毎日渋滞が発生。いわき市からJヴィレッジまで、ラッシュアワーは高速道路を利用しても約1時間かかる。

福島第一原発の朝は早い。午前3時から構内でミーティングが始まる企業もあり、福島第一原発へ繋がる道は、午前4時頃から渋滞が始まる。午後も午後3時頃から帰りのラッシュが始まり、午後7時ぐらいまで混雑が続く。

国土交通省は3月10日、常磐自動車道のいわき中央~広野インターの約27キロを、これまでの2車線から4車線にすると発表。5年後の完成を目指すとしている。

![fukushima daiichi 2016]()

住民の避難が続き闇に包まれる町(下)と対象的に、ライトに照らされ浮かび上がる東京電力福島第一原子力発電所の建屋(1秒露光)。左下の明かりは車のライト(2016年03月10日夜、福島県富岡町から撮影)

2015年6月からは、構内に新設された大型休憩所に食堂がオープンし、温かい食事を取ることができるようになった。メニューは、昼は5種類、夜は3種類から選べる。1食380円均一で、ごはんは無料で大盛りにできる。

![fukushima daiichi 2016]()

報道陣に公開された福島第1原発の大型休憩所の食堂。その日のメニューが入り口に並ぶ=2015年09月04日、福島県大熊町[代表撮影]

2016年3月には、この休憩所にコンビニエンスストアの「ローソン」もオープン。おにぎりやスナック類、下着類など約1000種類を販売する。ただし、店内で調理する「おでん」などは置かない。出たゴミは構内で保管するため、かさばるビン・缶類、プラスチックの弁当は置いていない。

![lawson]()

東京電力福島第1原子力発電所の大型休憩所にオープンしたコンビニエンスストア「ローソン」の店内。タオルやTシャツなどの日用品(右)が並ぶ=2016年03月01日、福島県大熊町[代表撮影]

事故当初はJヴィレッジで防護服に着替えていたが、現在では構内の施設で着替える。2016年3月8日以降は、防護服に着替える必要のない作業エリアが増え、汚染水タンクの見回りなどは、一般的な作業服だけで働けるようになった。

事故当時より放射線量が下がったのは、汚染された土や芝をはぎ取り、木を切り倒して地面を舗装する「フェーシング」が進んだからだ。かつて緑が広がっていた構内は、白とグレーのモノトーンに様変わりした。

![fukushima nuclear facing]()

フェーシングされた構内(2016年2月25日撮影)

![fukushima daiichi]()

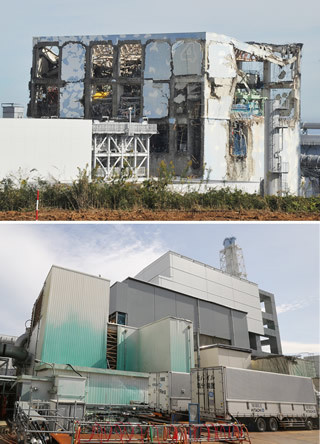

水素爆発を起こした4号機原子炉建屋にはカバーが設置された。写真上は2011年11月、下は2016年2月24日撮影(時事通信社)

原子炉建屋付近では依然、防護服や全面マスクなどが必要だ。メルトダウンを起こした1〜3号機には、溶け落ちた燃料(デブリ)が現在も残っており、ロボットによる建屋内部の調査が続いている。格納容器を水で満たして上からデブリを取り出す方法などが考えられており、2018年度に方針が決まる予定だ。

一方、定期点検中で燃料が装填されていなかった4号機は、2014年12月に核燃料プールから使用済み燃料の取り出しが完了した。しかし、解体した原子炉建屋のゴミをどう処分するか決まっておらず、解体できない。

福島第一原発内には、5年間たまったゴミを焼却する施設ができ、放射性物質の付着したガレキの仮置き場もつくられた。原子力規制委員会は2015年12月に特別委員会を設置し、解体後の建屋ガレキなど、福島第一原発内で出たゴミをどうするのか、議論を進めている。

![fukushima nuclear 2016]()

(左上・右上)構内北部にあるガレキ置き場。盛土式、テント式など、ガレキの種類に応じて保管方法を変えている。(2016年2月25日、Taichiro Yoshino撮影)、(左下)ガレキ置き場のゴミの山(2016年2月24日、Christopher Furlong/Getty Images撮影)、(右下)コンテナに詰め込まれた使用済み防護服。「空いたスペースがあれば積む」(東電担当者)状態だ。(2016年2月24日、Christopher Furlong/Getty Images 撮影)

汚染された地下水が原子炉建屋に流れ込むのを減らそうと、建屋の地下をぐるりと取り囲む「壁」がつくられた。土に含まれる水を凍らせる「凍土壁」だ。

![toudoheki]()

1〜4号機を取り囲む「凍土壁」は、巨大なパイプを通じて高台の施設から送られた液体窒素によって、土に含まれる水が氷の壁を作る仕組みだ。(2016年2月25日 2号機建屋西側高台から撮影)

氷の壁にした理由の一つは、廃炉後にゴミが減るからだった。撤去時は凍結管のみが廃材となる。地中にパイプなどが大量に埋まっている建屋付近では、水のように変形しやすい物質を凍らせるほうが、隙間をつくらず施工しやすいという理由もあった。

しかし、土を冷やすための莫大な電気が必要になる。その電気は、当然ながら、東北電力から買っている。設備点検費、人件費なども含め、経費は年間10億円を超えるという。

![tokyo night 2016]()

福島第一原発から東京に戻ると、街の明るさに気がつく。(2016年1月27日 Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images)

▼クリックするとスライドショーが開きます▼

【関連記事】

1. 江戸城ぐらい広い構内。放射線量が1500倍違う場所も

福島第一原発は広い。敷地面積は350万平方キロメートルと、江戸城内郭に迫る。水素爆発を起こした1号機から、構内の入帯域管理区域付近までの距離は約1キロ。大手門から半蔵門までの距離に相当する。

構内は場所によって放射線量が大きく異なる。入帯域管理区域付近では毎時0.706マイクロシーベルト(μSv)なのに対し、3号機付近の屋外では毎時1500μSv。約1500倍の差になる。(いずれも2016年2月10日午後5時)

事故直後は、敷地境界付近で毎時1015.1μSv(2011年3月12日午後3時29分)、3号機建屋付近で毎時13万μSv(2011年3月23日)だった。

福島第一原発で働く人のために、作業に従事する企業が合同で開設したホームページ「1 FOR ALL JAPAN」より

2. 通勤渋滞は午前4時から始まる

福島第一原発付近は、未だ居住が許されていない地域もあり、作業員らは少し離れた楢葉町、広野町、いわき市、南相馬市などから車で通う。ただし、駐車スペースが限られるなどの理由で、福島第一原発に直接、自家用車で通勤できる人は限られており、原則、約20キロ南のスポーツ施設「Jヴィレッジ」から約45分かけて「専用バス」で通う。

事故当時、原発から半径20キロの立ち入りが厳しく制限された。国や東電は、20キロのちょうど境界にあったJヴィレッジを前線基地に指定。Jヴィレッジを経由しなければ福島第一原発に入れないように、周辺道路を封鎖した。東京駅を起点にすると、横浜市鶴見区付近に、唯一の「関所」が設けられたことになる。

この名残で、現在もJヴィレッジから福島第一原発に向かう専用バスが出る。周辺は毎日渋滞が発生。いわき市からJヴィレッジまで、ラッシュアワーは高速道路を利用しても約1時間かかる。

福島第一原発の朝は早い。午前3時から構内でミーティングが始まる企業もあり、福島第一原発へ繋がる道は、午前4時頃から渋滞が始まる。午後も午後3時頃から帰りのラッシュが始まり、午後7時ぐらいまで混雑が続く。

国土交通省は3月10日、常磐自動車道のいわき中央~広野インターの約27キロを、これまでの2車線から4車線にすると発表。5年後の完成を目指すとしている。

住民の避難が続き闇に包まれる町(下)と対象的に、ライトに照らされ浮かび上がる東京電力福島第一原子力発電所の建屋(1秒露光)。左下の明かりは車のライト(2016年03月10日夜、福島県富岡町から撮影)

3. 食堂は380円均一。コンビニは缶コーヒーを販売できない

2015年6月からは、構内に新設された大型休憩所に食堂がオープンし、温かい食事を取ることができるようになった。メニューは、昼は5種類、夜は3種類から選べる。1食380円均一で、ごはんは無料で大盛りにできる。

報道陣に公開された福島第1原発の大型休憩所の食堂。その日のメニューが入り口に並ぶ=2015年09月04日、福島県大熊町[代表撮影]

2016年3月には、この休憩所にコンビニエンスストアの「ローソン」もオープン。おにぎりやスナック類、下着類など約1000種類を販売する。ただし、店内で調理する「おでん」などは置かない。出たゴミは構内で保管するため、かさばるビン・缶類、プラスチックの弁当は置いていない。

東京電力福島第1原子力発電所の大型休憩所にオープンしたコンビニエンスストア「ローソン」の店内。タオルやTシャツなどの日用品(右)が並ぶ=2016年03月01日、福島県大熊町[代表撮影]

4. 一面、モノトーンの世界

事故当初はJヴィレッジで防護服に着替えていたが、現在では構内の施設で着替える。2016年3月8日以降は、防護服に着替える必要のない作業エリアが増え、汚染水タンクの見回りなどは、一般的な作業服だけで働けるようになった。

事故当時より放射線量が下がったのは、汚染された土や芝をはぎ取り、木を切り倒して地面を舗装する「フェーシング」が進んだからだ。かつて緑が広がっていた構内は、白とグレーのモノトーンに様変わりした。

フェーシングされた構内(2016年2月25日撮影)

5. 核燃料はないのに…4号機が解体できない理由

水素爆発を起こした4号機原子炉建屋にはカバーが設置された。写真上は2011年11月、下は2016年2月24日撮影(時事通信社)

原子炉建屋付近では依然、防護服や全面マスクなどが必要だ。メルトダウンを起こした1〜3号機には、溶け落ちた燃料(デブリ)が現在も残っており、ロボットによる建屋内部の調査が続いている。格納容器を水で満たして上からデブリを取り出す方法などが考えられており、2018年度に方針が決まる予定だ。

一方、定期点検中で燃料が装填されていなかった4号機は、2014年12月に核燃料プールから使用済み燃料の取り出しが完了した。しかし、解体した原子炉建屋のゴミをどう処分するか決まっておらず、解体できない。

福島第一原発内には、5年間たまったゴミを焼却する施設ができ、放射性物質の付着したガレキの仮置き場もつくられた。原子力規制委員会は2015年12月に特別委員会を設置し、解体後の建屋ガレキなど、福島第一原発内で出たゴミをどうするのか、議論を進めている。

(左上・右上)構内北部にあるガレキ置き場。盛土式、テント式など、ガレキの種類に応じて保管方法を変えている。(2016年2月25日、Taichiro Yoshino撮影)、(左下)ガレキ置き場のゴミの山(2016年2月24日、Christopher Furlong/Getty Images撮影)、(右下)コンテナに詰め込まれた使用済み防護服。「空いたスペースがあれば積む」(東電担当者)状態だ。(2016年2月24日、Christopher Furlong/Getty Images 撮影)

6. 福島第一原発の中で使われる電気は、東電が発電していない

汚染された地下水が原子炉建屋に流れ込むのを減らそうと、建屋の地下をぐるりと取り囲む「壁」がつくられた。土に含まれる水を凍らせる「凍土壁」だ。

1〜4号機を取り囲む「凍土壁」は、巨大なパイプを通じて高台の施設から送られた液体窒素によって、土に含まれる水が氷の壁を作る仕組みだ。(2016年2月25日 2号機建屋西側高台から撮影)

氷の壁にした理由の一つは、廃炉後にゴミが減るからだった。撤去時は凍結管のみが廃材となる。地中にパイプなどが大量に埋まっている建屋付近では、水のように変形しやすい物質を凍らせるほうが、隙間をつくらず施工しやすいという理由もあった。

しかし、土を冷やすための莫大な電気が必要になる。その電気は、当然ながら、東北電力から買っている。設備点検費、人件費なども含め、経費は年間10億円を超えるという。

福島第一原発から東京に戻ると、街の明るさに気がつく。(2016年1月27日 Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images)

▼クリックするとスライドショーが開きます▼

【関連記事】

- 「あのとき、おなかに子供がいました」福島第一原発の女性オペレーターは、5年後も現場にいた。

- 【3.11】「福島第一原発、近づくことすら怖かった。だけど...」住民が初の視察で感じたこととは?

- 誰が福島第一原発を収束させるのか―見えない人間(1) | 小原一真

- 福島第一原発 事務棟建設場の花に何を見る | 吉川彰浩

- 福島第一原発のなかで闘う人々 2011年のすがた

- 【3.11】「福島第一原発の本当の状況、地元にも伝わっていない」 住民目線の視察とは

- フォトブログ―福島第一原発汚染水設置現場 2011年8月 | 小原一真

ハフィントンポスト日本版はTwitterでも情報発信しています。@HuffPostJapan をフォロー